Kleinwindkraftanlagen funktionieren im Prinzip auf die gleiche Weise wie große Windräder in On- und Offshore-Windparks – nur in deutlich kleineren Dimensionen. Wer sich eine Kleinwindanlage installieren möchte, sollte sich neben der Anströmung und einer ausreichenden Windstärke auch Gedanken über die Lärmbelästigung machen. Kleinwindkraftanlagen können nämlich sehr laut werden, was unter Umständen die Nachbarn stört.

Was ist eine Kleinwindkraftanlage?

Eine Kleinwindkraftanlage, auch bekannt als Windgenerator, Kleinwindenergieanlage oder schlichtweg Kleinwindanlage, ist eine Anlage zur Erzeugung von elektrischer Energie aus Wind. Im Gegensatz zu großen Windparks, die meist im Megawatt-Bereich arbeiten, sind Kleinwindanlagen für den Einsatz in kleinerem Maßstab konzipiert und eignen sich deswegen theoretisch auch für den privaten Gebrauch, wobei der Betrieb für Haushalte in der Praxis meist aber nicht rentabel ist.

Senken Sie Ihre Energiekosten jetzt – testen Sie unseren Strom- und Gasrechner und entdecken Sie, wie viel Sie sparen können:

Kleinwindkraftanlage: Funktionsweise

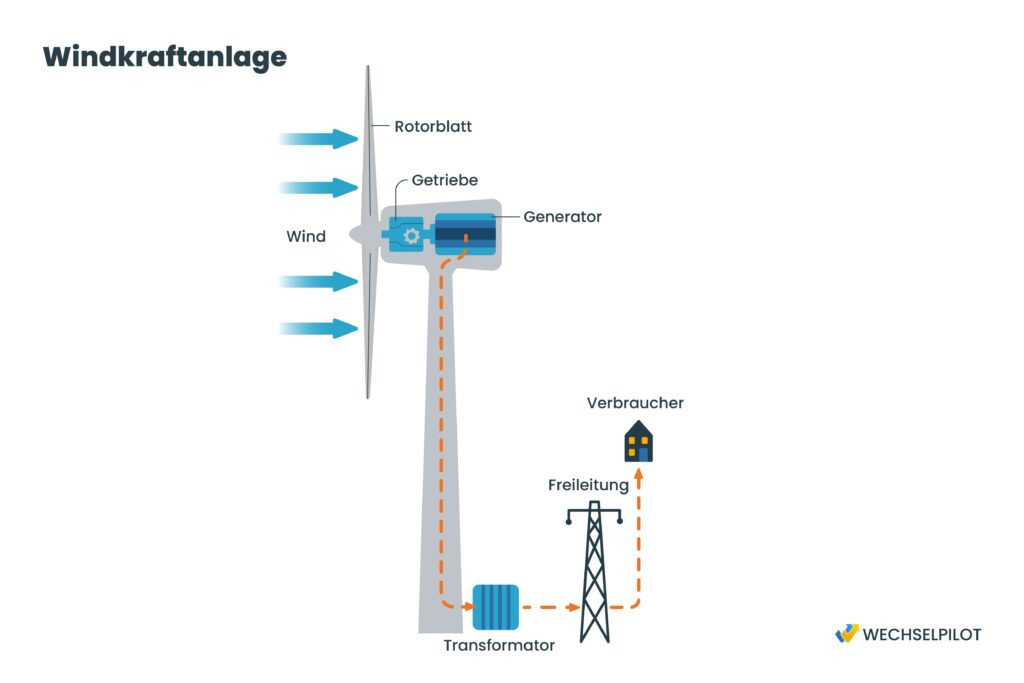

In ihrer Funktionsweise unterscheiden sich Kleinwindkraftanlagen nicht nennenswert von größeren Windrädern. Sie bestehen in der Regel aus einem Rotor mit mehreren Rotorblättern, einer Nabe, einem Generator und einem Steuerungssystem. Wenn der Wind auf die Rotorblätter trifft, wird hierdurch Rotationsenergie erzeugt, die über eine Antriebswelle zum Generator geleitet wird. Dieser wandelt die mechanische Energie dann in elektrische Energie um, welche entweder direkt genutzt, in Batterien gespeichert oder ins Stromnetz eingespeist werden kann.

Es gibt verschiedene Arten von Kleinwindanlagen, die sich in ihrer Bauweise und Leistung unterscheiden, wobei im Allgemeinen zwischen horizontalen und vertikalen Kleinwindkraftanlagen unterschieden wird. Die meisten Kleinwindanlagen drehen sich um eine horizontale Achse – sie besitzen klassisch drei Rotorblätter und haben deswegen große Ähnlichkeit mit größeren Windrädern in Windparks. Horizontale Kleinwindenergieanlagen haben einen hohen Wirkungsgrad, müssen jedoch auch stets nach dem Wind ausgerichtet werden. Das gilt nicht für vertikale Kleinwindkraftanlagen, welche dafür allerdings einen geringeren Wirkungsgrad aufweisen. Auf optischer Ebene lassen sich die etwas futuristisch anmutenden Anlagen zudem leicht von herkömmlichen Windrädern abgrenzen.

Differenzierung und Installation von Kleinwindanlagen

Kleinwindkraftanlagen sind in der Regel bis zu 50 Meter hoch, mit einer maximalen Leistung von bis zu 100 kW. Sie werden in drei Kategorien unterteilt: Mikrowindenergieanlagen (max. 5 kW), Miniwindenergieanlagen (5-30 kW) und Mittelwindenergieanlagen (30-100 kW). Wichtige Faktoren für die Installation sind Windstärke, Anströmung und Nachbarschaft, da insbesondere Lärm ein Thema sein kann. In vielen Bundesländern ist für Anlagen über 10 Meter Höhe eine Genehmigung erforderlich, und die Montage auf einem Dach ist oft problematisch aufgrund statischer Bedenken und Luftverwirbelungen.

Wechselpilot wechselt jedes Jahr Ihren Stromvertrag und Sie müssen nichts mehr tun

Jetzt Ersparnis berechnen

So viel kostet eine Kleinwindanlage

Die Kosten für eine Kleinwindkraftanlage belaufen sich im Regelfall auf mindestens 3.000 Euro pro Kilowatt Nennleistung, was in der Praxis eine niedrige fünfstellige Summe bedeutet. Interessierte sollten hierbei zudem beachten, dass die vom Hersteller angegebene Nennleistung eher wenig Aussagekraft besitzt, da sie nicht unter den Geländebedingungen vor Ort ermittelt wurde. Die Einspeisevergütung liegt aktuell bei ca. 8 Cent pro kWh.

In der Praxis rentiert sich eine Kleinwindkraftanlage für Privathaushalte daher nur sehr selten, eine Verwendung lohnt sich eher für Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe.