veröffentlicht am: 18.07.2023

Seit dem Ukraine-Krieg importiert Deutschland kein Gas mehr aus Russland, was die Energiewirtschaft vor große Herausforderungen stellte. Alternativen wie Lieferungen aus Norwegen, den Niederlanden und der Ausbau von LNG (Flüssigerdgas) wurden forciert. Drei schwimmende LNG-Terminals wurden eröffnet, doch bisher ist ihr Beitrag gering: Nur 6 % der Gasimporte entfallen auf LNG. Obwohl die Terminals hohe Kapazitäten haben, bleiben sie bisher stark unterausgelastet und Kritiker bezweifeln ihre energiewirtschaftliche und klimapolitische Notwendigkeit. Zudem gibt es Widerstand gegen neue Projekte wie das geplante Terminal auf Rügen, das Umweltschutzbedenken auslöst.

Seit dem Ukraine-Krieg bleiben Gaslieferungen aus Russland aus. Für die deutsche Energiewirtschaft bedeutete dies eine große Umstellung, denn 2021 hatten diese Exporte noch mehr als die Hälfte des nationalen Gasbedarfs gedeckt. Seitdem bemüht sich die Bundesregierung um alternative Wege der Erdgasbeschaffung, beispielsweise durch Lieferungen aus Norwegen oder den Niederlanden.

Eine Kernrolle sollte außerdem dem Einkauf von sogenanntem LNG (Flüssigerdgas) zukommen, hierfür wurden in den letzten anderthalb Jahren große Summen in entsprechende Infrastruktur investiert. Drei LNG-Terminals gibt es mittlerweile – doch welche Rolle nimmt Flüssiggas bisher ein? Erste Daten der Bundesnetzagentur legen nahe: Der Beitrag von LNG noch enttäuschend gering. Der Anteil an den gesamten Gasimporten liegt momentan bei lediglich sechs Prozent.

Senken Sie Ihre Energiekosten jetzt – testen Sie unseren Strom- und Gasrechner und entdecken Sie, wie viel Sie sparen können:

Warum überhaupt Flüssiggas

Flüssigerdgas (LNG) wird durch Abkühlung von Erdgas auf -162°C verflüssigt, wodurch sich das Volumen um das 600-Fache reduziert und ein effizienter Transport per Schiff oder Container ermöglicht wird. Nach der Regasifizierung am Zielort kann das LNG an Verbraucher verteilt werden, wobei die wichtigsten Exporteure derzeit Länder wie die USA, Katar und Australien sind.

Sparen Sie Geld, indem Sie jedes Jahr in den besten Energietarif wechseln

jetzt Ersparnis berechnen

Wie viele LNG-Terminals gibt es in Deutschland

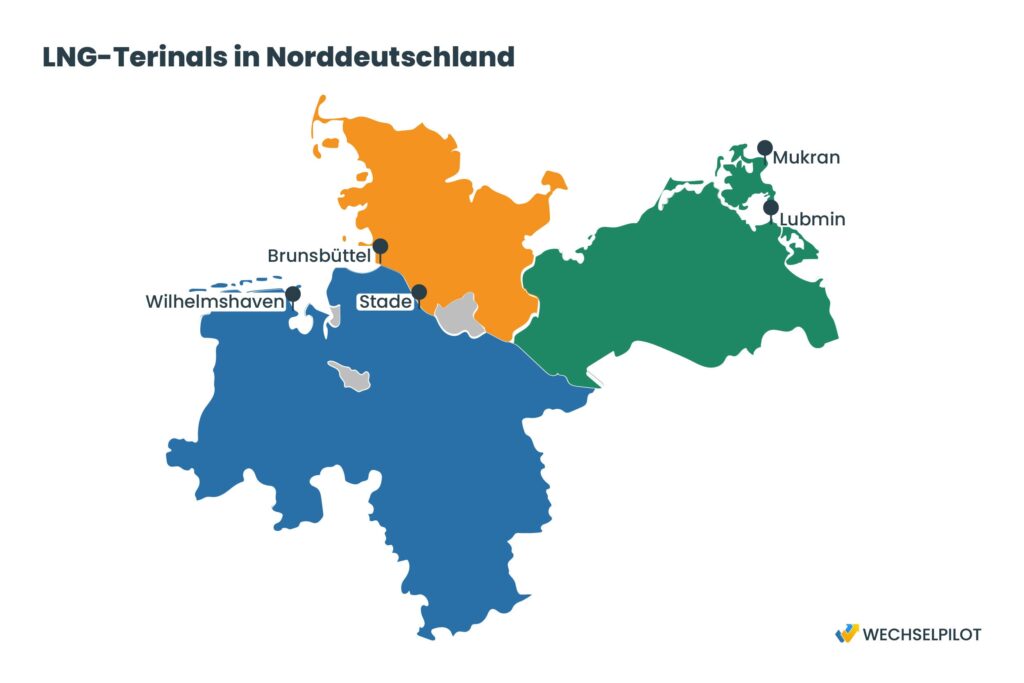

LNG-Tanker können nur in speziellen LNG-Terminals andocken, wo das Gas regasifiziert wird. Es gibt stationäre Terminals an Land und schwimmende FSRUs (Floating Storage and Regasification Units), die in Küstennähe liegen. In Deutschland wurden bis 2022 keine LNG-Terminals betrieben, aktuell existieren drei schwimmende Terminals in Wilhelmshaven, Lubmin und Brunsbüttel, und weitere Standorte sowie feste Terminals sind in Planung.

Eine erste Zwischenbilanz: LNG-Anteil erst bei sechs Prozent

Die Einfuhr von Flüssigerdgas spielt in Deutschland trotz hoher Investitionen bisher nur eine Nebenrolle, da die LNG-Terminals noch weit unter ihren Kapazitäten arbeiten. Experten und Naturschützer äußern Zweifel an der Notwendigkeit des Ausbaus, insbesondere angesichts potenzieller Überkapazitäten und Umweltbedenken.