veröffentlicht am: 25.06.2024

Im Juli 2023 bezeichnet sich Niedersachsen als Klimaschutzvorreiter in Deutschland. Der neue Energiewendebericht zeigt, dass Niedersachsen rund 72 % seines Stroms aus erneuerbaren Quellen erzeugt, was über dem bundesweiten Durchschnitt liegt. Trotz eines Rekords bei Windenergie bleibt die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen mit rund 28% weiterhin hoch. Der Umstieg auf E-Mobilität wird aufgrund fallender Strompreise attraktiver. Der Kauf eines E-Autos bleibt dennoch teuer, insbesondere nach dem Wegfall staatlicher Förderungen.

Der Juni ist der Monat, in dem mehrere Bundesländer ihre Monitoringberichte zur Energiewende veröffentlichen. Niedersachsen ernannte sich dabei selber zum Klimaschutzvorreiter in Deutschland. Wie sehen die Daten zum Ausbau der erneuerbaren Energien aus? Außerdem: Wann lohnt sich der Umstieg auf E-Mobilität?

Senken Sie Ihre Energiekosten jetzt – testen Sie unseren Strom- und Gasrechner und entdecken Sie, wie viel Sie sparen können:

Energiewendebericht Niedersachsen

Das Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz Niedersachsen hat Mitte Juni ihren Energiewendebericht für das Jahr 2023 veröffentlicht. Darin stellt das Ministerium sowohl die Fortschritte des Bundeslandes im Ausbau der erneuerbaren Energien als auch die weiteren Pläne und Prognosen für die nächsten Jahre vor.

Die wohl markantesten Zahlen im Bericht drehen sich um den Anteil erneuerbarer Energien an der Bruttostromerzeugung. 2023 wurden etwa 70 TWh Strom erzeugt, davon etwa knapp 51 TWh aus erneuerbaren Energien (ca. 72 Prozent). Zum Vergleich: Die Gesamtmenge des deutschen Bruttostroms betrug ungefähr 513 TWh, wovon etwa 272 TWh aus erneuerbaren Energien stammten (ca. 53 Prozent). Niedersachsen sticht im gesamtdeutschen Vergleich deutlich heraus.

Volatilität bei erneuerbaren Energien

Obwohl erneuerbare Energien im letzten Jahr einen hohen Anteil an der Bruttostromerzeugung hatten, unterliegen sie je nach Verfügbarkeit und Sonne und Wind dennoch Schwankungen, so auch in Niedersachsen. Demnach war in 2023 die Stromgewinnung aus Windenergie auf einem historischen Hochpunkt. Dafür lag der Ertrag der Sonnenenergie letztes Jahr unter dem langjährigen Mittelwert.

Der Primärenergieverbrauch durch fossile Energieträger ist trotzdem nicht zu vernachlässigen und nahm 2023 noch den größten Anteil in Niedersachsen ein. Hier lag der Anteil erneuerbarer Energien bei etwa 29 Prozent, was jedoch deutlich über dem bundesweiten Anteil von knapp 20 Prozent liegt.

Energiewende deutschlandweit

Das Monitoring der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) zur Energiewende zeigt eine langsame Ausbaugeschwindigkeit, insbesondere bei der Windenergie, wobei das Ziel für 2024 und 2026 voraussichtlich verfehlt wird. Während der Ausbau der Photovoltaik und Offshore-Windenergie positive Entwicklungen zeigt, bleibt der Handlungsbedarf in beiden Bereichen weiterhin hoch.

E-Auto oder Verbrenner: Lohnt sich der Umstieg?

In den letzten Jahren hatte die Preisentwicklung von Sprit und Strom eine klare Tendenz nach oben. Der Strompreis hatte im Oktober 2022 mit einem durchschnittlichen Preis von über 60 Cent pro kWh für Neukunden seinen Peak erreicht und ist seitdem kontinuierlich gefallen. Während Bestandskunden immer noch Preise jenseits von 35 Cent pro kWh zahlen, liegen Neuverträge seit Anfang des Jahres wieder auf einem Preisniveau von leicht über 25 Cent pro kWh, der durchschnittliche Strompreis pro Haushalt liegt aktuell bei 36 Cent pro kWh.

Für den Alltag bedeutet dies, vorerst ohne Angst vor der Rechnung den Strom nutzen zu können. Gegebenenfalls könnte es außerdem wieder günstiger werden, ein E-Auto anstelle eines Verbrenners zu fahren. Abgesehen von den Anschaffungskosten ist vor allem das Laden ein Faktor, der günstiger wird. Um die Kosten zu vergleichen brauchen Privatpersonen nur den Verbrauch pro Strecke (der Einfachheit halber 100km) und den Preis pro Liter Benzin oder Diesel bzw. den Preis pro kWh.

Beispielrechnung

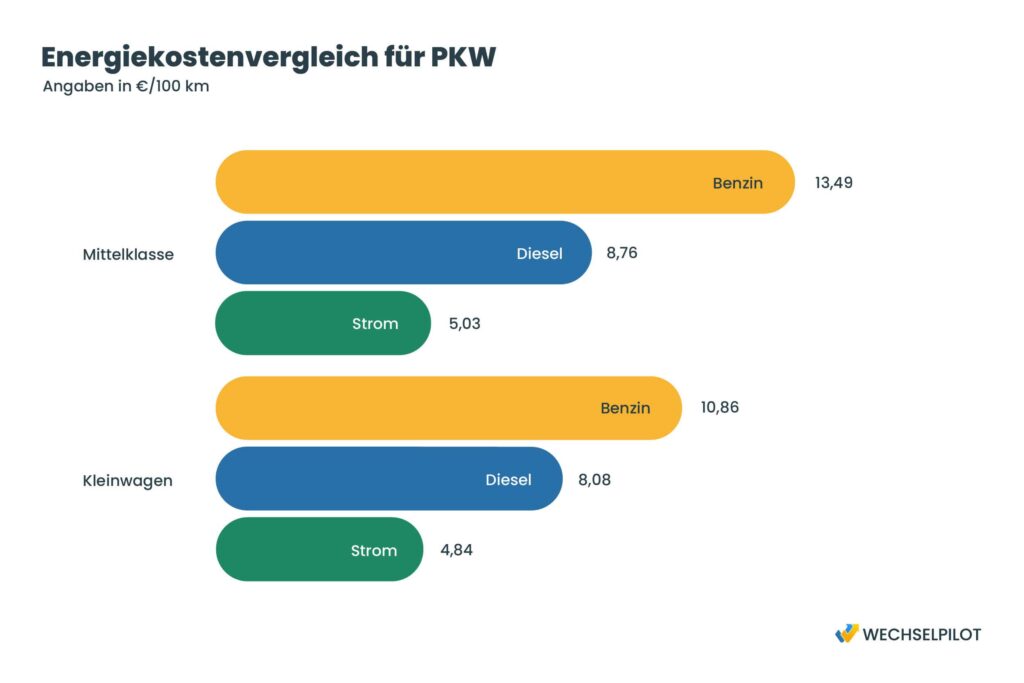

Das Vergleichsportal Check24 hat hierfür eine Musterrechnung angelegt, die auf den aktuellen Strom- und Spritpreisen und einem deutschen Musterhaushalt basiert:

Aus 89 E-Autos wurde ein durchschnittlicher Verbrauch von 21 kWh pro 100 km ermittelt.

36 Cent / kWH * 21 kWh = 756 Cent

Es kostet also durchschnittlich 7,56 Euro, um ein E-Auto für eine Strecke von 100 km zu laden.

Autos verbrauchen im Durchschnitt 7,7 Liter pro 100 km. Der durchschnittliche Preis pro Liter Super E5 betrug im Mai 1,82 Euro pro Liter. Aktuell bewegt sich der Preis immer noch um die 1,80-Euro-Marke.

1,82 Euro / Liter * 7,7 Liter = 14,01 Euro

Die durchschnittliche Tankladung für eine Strecke von 100 km kostet bei einem Benziner somit 14,01 Euro.

Bereits bei einer einmaligen Strecke von 100 km ist ein E-Auto aktuell mehr als 6 Euro günstiger als ein Benziner. Auf ein ganzes Jahr gerechnet – Check24 rechnete mit einer Fahrleistung von etwa 11.000 Km – ergibt das eine durchschnittliche jährliche Ersparnis von etwa 710 Euro. Wer nun noch einen neuen Stromvertrag zu günstigeren Preisen abgeschlossen hat, fährt sogar noch günstiger.

Dieselautos verbrauchen weniger als Benziner. Sie verbrauchen pro 100 km nur 6,8 Liter. Außerdem liegt der Dieselpreis pro Liter bei etwa 1,73 Euro. Bei einem Dieselwagen kostet eine Tankladung für 100 km etwa 11,76 Euro und ist somit ebenfalls etwas teurer als die durchschnittliche Ladung für ein E-Auto.

Förderprämie beim Kauf von E-Autos

E-Mobilität ist zwar auf dem Vormarsch und wird immer beliebter. Jedoch allein wegen der Spritkosten auf ein E-Auto umzusteigen, ist trotzdem eine große Entscheidung. Schließlich sind E-Autos im Durchschnitt immer noch teurer als Verbrenner. Kann durch den Verkauf eines alten Autos aber ein erheblicher Teil des Kaufpreises erwirtschaftet werden, gelingt der Umstieg reibungsloser und vielleicht sogar ohne große Wertverluste. Das ist aber nicht immer so einfach umsetzbar.

Im Dezember 2023 ist die staatliche Förderung abgelaufen. Wer sich ein E-Auto anschaffen möchte, kann also nicht mehr mit einer Umweltprämie von bis zu 6.750 Euro von Staat und Hersteller rechnen. Um der nachlassenden Nachfrage entgegenzuwirken, haben einige Hersteller eine eigene Prämie eingeführt oder direkt die Listenpreise ihrer E-Autos gesenkt. Die Höhe des Preisnachlasses variiert von Hersteller zu Hersteller, bei manchen Anbietern konnten sich Interessierte zeitweise einen Preisnachlass von mehr als 10.000 Euro sichern. Somit ist der Kaufpreis einiger Modelle sogar niedriger – oder er war zwischenzeitlich niedriger – als bei vergleichbaren Modellen mit Ottomotor.

Sparen Sie Geld, indem Sie jedes Jahr in den besten Energietarif wechseln

jetzt Ersparnis berechnen

Wann lohnt sich ein E-Auto?

Neben dem Spritpreis und dem Kaufpreis gibt es aber noch weitere Faktoren, die Haushalte beachten müssen. Haushalte können den günstigeren Strompreis nämlich nur dann wirklich nutzen, wenn sie auch eine eigene Ladestation besitzen. An öffentlichen Ladestationen kann der Preis bis zu 60 Cent pro kWh ansteigen. Wer sich eine eigene Ladestation kaufen will, sollte je nach Leistung und Umfang mit einem Kaufpreis zwischen 400 und 1.500 Euro rechnen. Dazu kommen noch Installationskosten in Höhe von 400 bis 2.300 Euro.

Ob sich ein E-Auto also finanziell lohnt, ist sowohl vom Modell als auch von der Nutzung abhängig. Je nach Modell können die Anschaffungskosten oder der Stromverbrauch höher sein. Außerdem bestimmen Strompreis und Stromvertrag, ob sich der Umstieg auf ein E-Auto lohnt. Wer zum Beispiel zu viel für seinen Stromvertrag zahlt, sollte unter Umständen zuerst in Betracht ziehen, zu einem günstigeren Stromtarif zu wechseln. Erst mit einem günstigen Stromvertrag lohnt es sich wirklich, ein E-Auto zu laden, anstatt einen Verbrenner zu betanken.