Energy Sharing bedeutet, dass Menschen gemeinsam erneuerbare Energie wie Solarstrom erzeugen und direkt miteinander teilen. Seit November 2025 ist das in Deutschland gesetzlich geregelt, wodurch lokale Energiegemeinschaften einfacher mit Strom handeln können. Pilotprojekte verdeutlichen, dass dies die Energiewende beschleunigt, das Stromnetz entlastet und die Akzeptanz erhöht. Länder wie Österreich und Italien sind Vorreiter, sie bieten finanzielle Anreize und machen das Teilen von Energie besonders attraktiv.

Laut einer Potenzanalyse des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (iöw) könnten über 90 % der Haushalte in Deutschland von vergünstigtem Energy-Sharing-Strom profitieren. In anderen europäischen Ländern ist die gemeinschaftliche Nutzung erneuerbarer Energien bereits Alltag, doch in Deutschland fehlte bisher ein klarer Rechtsrahmen. Mit der Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes ist Energy Sharing nun erstmals auch in Deutschland möglich.

Was hinter dem Konzept steckt, wie es funktioniert und welche Vorteile es Bürgern und dem Energiesystem bietet, erfahren Sie in diesem Artikel.

Was ist Energy Sharing?

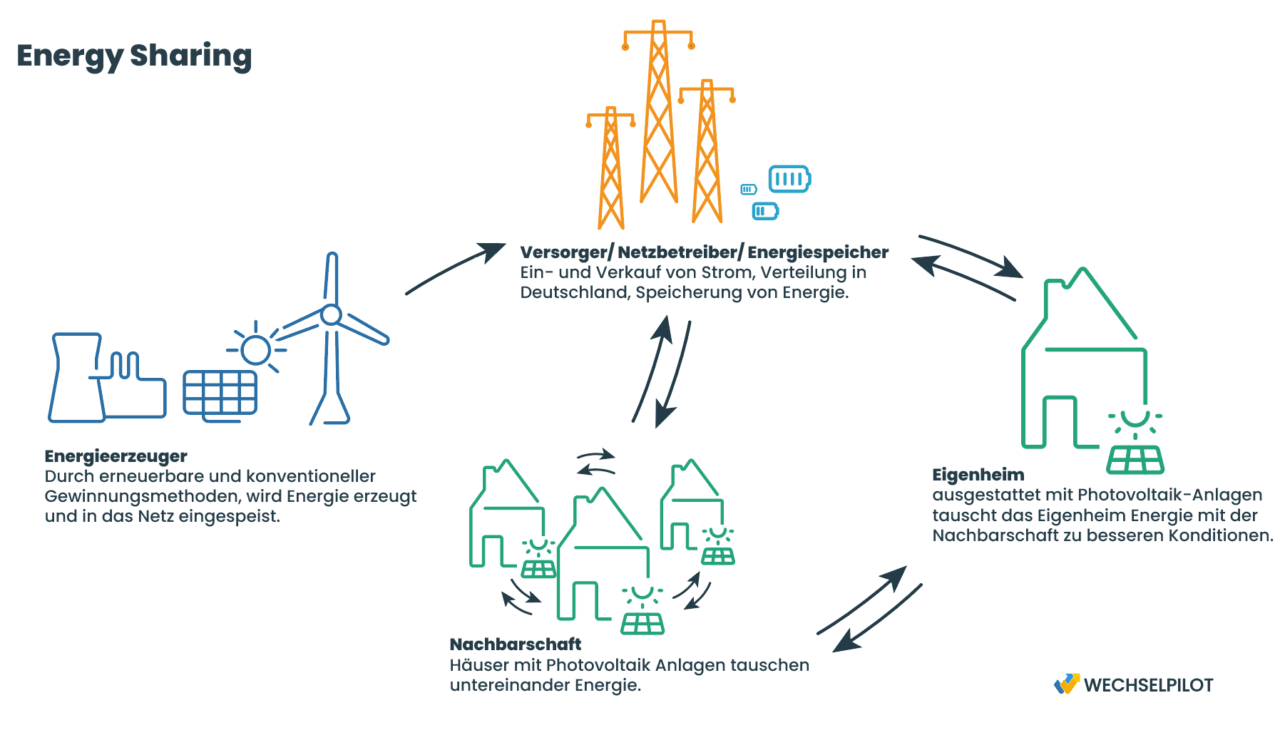

Energie Sharing beschreibt das Prinzip, Energie gemeinschaftlich zu erzeugen und miteinander zu teilen. Im Zentrum steht die lokale Produktion erneuerbarer Energien, wie beispielsweise durch Photovoltaikanlagen, die von Bürgern finanziert, selbst genutzt und deren überschüssige Strom direkt untereinander gehandelt wird, anstatt ihn zu ungünstiger Kondition ins öffentliche Netz einzuspeisen.

Dieses Konzept basiert auf der aktiven Teilnahme verschiedener Akteure, sowohl von Erzeuger- als auch von Verbraucherseite. So entsteht eine Gemeinschaft, die die bestehende öffentliche Strominfrastruktur nutzt, um Energie weiterzugeben. Im Kern handelt es sich also um einen direkten Stromhandel zwischen zwei oder mehreren Parteien innerhalb einer Region.

Neue gesetzliche Regelung in Deutschland

Am 13. November 2025 hat der Bundestag eine Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) beschlossen. Damit wird Energy Sharing erstmals in Deutschland gesetzlich geregelt: Im § 42c EnWG ist nun festgelegt, dass erneuerbar erzeugter Strom innerhalb lokaler Gemeinschaften weitergegeben und genutzt werden kann. Anlagenbetreiber werden dabei von vielen Lieferantepflichten befreit, wodurch die Vertragsgestaltung vereinfach wird.

Ab Juni 2026 müssen alle Verteilnetzbetreiber die gemeinsame Nutzung von Strom innerhalb ihres Bilanzierungsgebiets ermöglichen. Ab Juni 2028 soll es dann auch gebietsübergreifend möglich sein.

Trotzt dieses Fortschritts kritisieren Akteure wie das Bündnis Bürgerenergie, dass die Umsetzung nur eine Minimalvariante darstellt, denn es fehlen finanzielle Anreize wie Prämien sowie eine ausreichend geregelte Digitalisierung und Marktkommunikation.

Zusätzlich bringt die Novelle weitere Neuerungen: Batteriespeicher erhalten baurechtliche Privilegien, gemischt genutzte Speicher werden bei den Netzentgelten bessergestellt und für Bestandskundenanlagen gilt eine dreijährige Übergangsfrist. Der Smart-Meter-Rollout soll ebenfalls beschleunigt werden.

Wie kann Energy Sharing genutzt werden?

Auch schon vor der neuen gesetzlichen Regelung haben verschiedene Pilotprojekte gezeigt, wie Energy Sharing in der Praxis funktionieren kann:

- Bakum (Niedersachsen):

In der niedersächsischen Gemeinde Bakum schließen sich Haushalte zusammen, um lokal erzeugten Strom aus gemeinschaftlichen Anlagen zu nutzen. Eine Familie nutzt zum Beispiel den überschüssigen Solarstrom ihrer Nachbarn, weil sie selbst keine eigene Anlage besitzen. Die Verbrauchs- und Erzeugungsdaten werden über die österreichische App Neoom erfasst und virtuell abgerechnet. - Silberstedt (Schleswig-Holstein):

Seit Ende 2024 entsteht in der Gemeinde Silberstedt der erste Solarpark mit Bürgerbeteiligung, eine 23-Megawatt-Photovoltaikanlage, die rund 6.000 Haushalte versorgen soll. Die Gemeindemitglieder können sich finanziell beteiligen und erhalten vergünstigten “Bürgerstrom”. Zusätzlich zahlt Vattenfall der Gemeinde für jede erzeugte Kilowattstunde eine Vergütung. - Schönau (Bayern):

Die Elektrizitätswerke in Schönau (EWS) haben verschiedene Modellprojekte umgesetzt: Beispielsweise teilen sich 25 Haushalte und kleinere Unternehmen Strom aus gemeinschaftlichen Anlagen, organisiert und abgerechnet von EWS. Die Teilnehmer profitieren von digitaler Verbrauchsmessung und niedrigen Kosten. Förderprogramme unterstützen den Ausbau solcher Projekte, die laut EWS-Studie das Stromnetz entlasten und die Akzeptanz der Energiewende steigern.

Energy Sharing in Österreich, Italien und den Niederlanden

Das Energie-Start-up “powerpeers” von Vattenfall wurde 2018 in den Niederlanden ins Leben gerufen. Über einen Energiehandelsmarktplatz können Produzenten und Verbraucher erneuerbare Energie vernetzen, auch, wenn sie sich persönlich gar nicht kennen oder nicht in der unmittelbaren Nachbarschaft leben. Die Produzenten verdienen an ihrem überschüssigen Strom, Verbraucher stellen sich ihren Mix individuell zusammen: Eine Win-Win-Situation.

Deutschland könnte von solchen Modellen profitieren, steht aber noch am Anfang. Während hier noch über rechtliche Details diskutiert wird, haben Länder wie Österreich und Italien längst Sonderregelungen eingeführt. In beiden Ländern gibt es staatlich geförderte Energiegemeinschaften, die nicht nur Strom, sondern teilweise auch Wärme und Gas gemeinschaftlich erzeugen, speichern und nutzen dürfen. Besonders attraktiv sind dabei die reduzierten Netzentgelte und Prämien für gemeinschaftlich erzeugte und verbrauchte Energie, wie etwa in Italien, wo pro verbrauchter Kilowattstunde innerhalb der Gemeinschaft eine zusätzliche Vergütung gezahlt wird.

Positive Effekte von Energy Sharing

Die Pilotprojekte in Deutschland sowie die Beispiele aus anderen Ländern zeigen, welche positiven Effekte Energy Sharing für die Energiewende und das gemeinschaftliche Miteinander haben kann:

- Förderung des Ausbaus von erneuerbarer Energie: Energy Sharing motiviert zu neuen Investitionen in Solar– und Windanlagen, da gemeinschaftliche Nutzung und Vorteile bei den Stromkosten den Bau zusätzlicher Anlagen attraktiver machen.

- Gesellschaftliche Teilhabe und Akzeptanz: Die Energiewende wird als demokratisches Projekt verstanden, dass von der Beteiligung vieler lebt. Energy Sharing ermöglicht es mehr Menschen aktiv an der Energiewende mitzuwirken, was die Akzeptanz stärkt und den sozialen Zusammenhalt fördert.

- Entlastung des Stromnetzes: Lokaler Verbrauch von gemeinsam erzeugtem Ökostrom reduziert den Bedarf an Netzausbau und entlastet die bestehenden Stromnetze.

- Flexibilisierung des Verbrauchers: Der Stromverbrauch kann besser an die Erzeugungsprofile angepasst werden, was das Stromsystem insgesamt effizienter und nachhaltiger macht. Auch die Nutzung von Smart Metern und die Digitalisierung des Stromsystems unterstützen diesen Prozess.